人耳聽到的音樂除了揚聲器以外, 跟空間器材有關係. 所有的評論, 會跟底下幾個因素有關:

- 聆聽人的偏好, 習慣的標準

- 使用的音樂

- 空間

- 器材

- 主觀的形容方式

天下大勢, 分久必合, 合久必分.

因為上面的幾個因素, 天底下沒有不產生爭議的音響器材,

差別在於:

1) 使用者族群大小, 2) 有沒有緣分看到. 這因為如此, 懂得讀測量數據變得十分重要,

測量數據是唯一真正客觀的溝通語言.

2012年初, 在網路上產生了一些關於 Rebecca

蠻有爭議性 的評論.

這是一個很有趣的例子. 當時我並沒有公布 Rebecca 的測試數據, 所有的評論都是用家或聽過的朋友所發的主觀評論. 我提過不只一次, 我把 Rebecca 當 Community. 所有Rebecca

相關資料,

決大多數來自熱心的用家,

有些勇於發言,

有些比較低調

(怕誤導別人 – 很客氣), 所有喜歡或有爭議性的言論,

我都是第一次聽到.

我跟Community一起分享喜歡的喜悅,

音樂帶來的感動, 看到爭議性的言論, 我也跟喜歡 Rebecca 的朋友一樣, 想知道是哪裏出了狀況.

有爭議的那組 Rebecca,

在回到我的手上前,

我得到兩個不同的感想.

第一次是有爭議性的評論 – 箱音, 雷禪, 痛苦的聆聽, 這些評論對於熟悉 Rebecca 聲音的我, 第一直覺是系統出了狀況.

當時我真以為那組Rebecca有QC上的問題,

很有可能是低音單體的阻抗錯了.

到下一個使用者手上, 發生了件有趣的事:

1) 他很訝異我連絡他 2) 他從沒看過這些爭議性的評論.

更不可思議的是,

在他讀了爭議性的文字後,

說聽起來很不錯啊,

並沒有該文章描述的狀況.

他又補充說, 他覺得低頻在他的系統上比較薄

(還特別強調說這不是說不好 – 真的很客氣).

“箱音, 雷禪, 痛苦的聆聽” 跟 “低頻比較薄”, 這是兩個搭不上的論點. 如果不知情, 會以為在形容兩對不同的喇叭.

當然,

這組傳奇性的 Rebecca我是一定要親自聽聽看的. 三月我回台灣, 這一對已經等在家裡. 測量數據一測 – 我真的希望這是一組QC有問題的喇叭,

這樣發生的一切可能容易解釋一點,

但很遺憾地,

客觀的數據告訴我,

所有的參數都是正確的. 這對話題女王跟飄洋到美國, 馬來西亞, 中國, 以及台灣朋友的Rebecca是一樣的.

困惑是成長的開始. 我真的領悟到音樂的奇妙,

跟”聽到什麼樣的Rebecca是一種緣”.

這一組傳奇性的Rebecca在我家有幾位Rebecca用家跟來買Rebecca的朋友聽過. 我沒告訴他們這就是爭議女王本尊. 兩位來買的朋友聽了都各自搬了一對回去. 一位聽了兩個小時,

一位聽了十分鐘

(要他多聽幾首,

說不用了).

這是音樂奇妙的地方. 系統的變數很多,

個人的比較標準不同,

主觀的文字敘述不是形容聲音最好的工具. 種種的因素沒有客觀的數據資料, 你很難確定對方比較的標準是什麼.

你很難知道這些資料對自己到底有沒有用.

透過某位熱心的Rebecca用家把自己的Rebecca貢獻出來,

請雜誌社測試,

因緣際會,

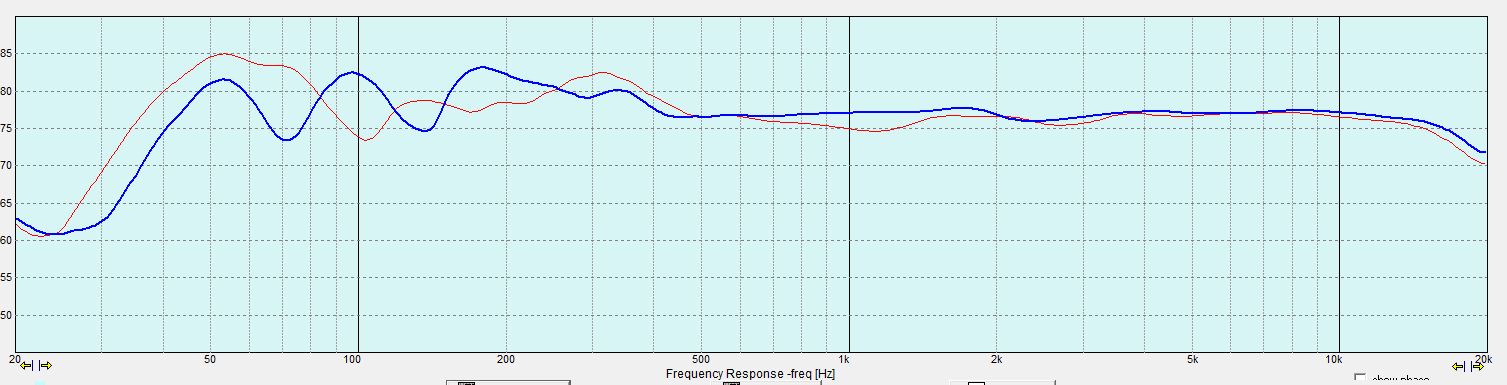

現在你可以看到高解析度的 Rebecca測試數據 (http://parodielin.blogspot.com/2012/07/rebecca.html).

想辦法讓測試數據成為你的朋友, 如果真的對音響很有興趣的話,

這個知識上投資決對值得. 會讓你少走很多冤枉路. 記住, 正確的分析數據很關鍵. 如果有數據不知道怎麼分析,

或是分析錯誤

(很多雜誌都這樣),

那不如不要看數據. 如何學到正確的分析方法, 是每個人必須下的功夫.

你一定很好奇, 如果爭議女王本尊是正確的,

有不少喜歡Rebecca的朋友,

以及喜歡他的言論也適用在爭議女王本尊上面,

那為什麼會有爭議? 這有太多的可能性. 有可能是音量太大把低音單體拍邊,

有可能是擺位空間,

有可能是主人的評定標準,

有可能是文字形容,

有可能是擴大機,

... 你應該明白這是一個沒有答案的問題. 我真的希望這是一對有問題的喇叭,

但測試數據鐵證如山,

無法推翻.

“Rebecca / Viva 與 音樂 空間 器材 的對話“ 會有一系列”沒有數據無法解釋”的討論. 會讓你明白音樂的變數太多. 這些題材, 通通來自Rebecca

Community的熱情回應. 沒有他們邀請我去用戶家裡,

我無法在短時間聽到 / 測量到 Rebecca在這麼多不同的空間器材組合下的反應,

同樣的一條頻響線,

產生這麼多變化.

在結束第一篇, 我再分享一個故事. 我知道至少有六位Rebecca用家擁有或曾經擁有 Dynaudio Contour, 兩位是落地式, 四位式書架. 六位的評論都”有點出入”. 我自己AB過其中一對

(vs. Contour 落地 S5.4). 有的說 Rebecca 低頻多, 有的說 Rebecca

低頻 少, 有的說相仿. 高音有的比較喜歡 Contour, 有的比較喜歡 Rebecca.

形容詞各領風騷. 不知情的朋友, 光讀形容詞會覺得大家在比不同的喇叭.

這種故事, 透過 Rebecca, 我還有一籮筐. 這也是為什麼台灣一行之後, 我覺得Rebecca / Viva 擺位照片會對用家有實質幫助:

音樂是很奇妙的東西. 聽到什麼樣的Rebecca是一種緣.